不用品が増えたときの「捨てるor保留」仕分け術

「なんだか最近、物が増えてきた気がする…」「捨てようか迷って結局そのまま」

そんなふうに思いながら、押入れや棚の中がぎゅうぎゅうになっていませんか? 私もかつては「いつか使うかも…」と思って物をためがちでした。

でも、“捨てるか保留か”を考えるときにちょっとしたルールをつくったら、不思議と気持ちが楽になり、片付けも進むようになったんです。

今回は、不用品の仕分けで悩まないための「捨てるor保留」の考え方と、南島原市で利用できる便利な方法をご紹介しますね。

「使っていない期間」で線を引く

私の基本ルールは、「この1年で使ったかどうか」。たとえば衣類や調理道具など、1年間一度も使っていない物は、いったん“保留”に分けるようにしています。

保留した物は別の箱に入れて、「日付を書いた紙」を貼っておくと、次の判断がしやすくなりますよ。

「似た物があるか?」を考える

家の中を見渡すと、同じような物がいくつもあったりしませんか? 私はタオルやマグカップ、エコバッグなどで「これ何枚目?」と思うことがよくあります。

そんなときは「お気に入りだけを残して、あとは譲る」ようにしています。全部は使いきれないと分かったら、選ぶのもラクになりますよ。

「思い出系」はいったん“保留箱”へ

写真や手紙、旅行のおみやげなど、思い出の物はなかなか判断が難しいですよね。

私は、処分を迷ったら「思い出箱」にまとめて入れています。ふと時間ができたときに見返して、気持ちが整ったタイミングで判断するようにしています。

「壊れていないけど使っていない物」は?

「まだ使える」から捨てられない…。そんなときは、私は「譲る」「リサイクルショップに持っていく」「地域のバザーで出す」など、“手放すけれど捨てない方法”を考えるようにしています。

南島原市では、市内にあるリサイクルショップのほか、地域の交流館で定期的にバザーが開催されていることも。市役所の広報紙で開催情報をチェックするのもおすすめです。

判断がつかないときは「ひとまず箱へ」

迷ってしまう物は、無理に決めなくても大丈夫。私は「決められないもの箱」をつくって、定期的に見直すようにしています。

時間をおいてからのほうが、気持ちが整理されて「もういいかな」と思えることも多いんです。

不用品回収や便利サービスの活用も

一人で片付けるのが難しいときは、南島原市内の「不用品引き取りサービス」や「出張回収サービス」を活用するのも一つの方法です。

市役所の生活支援課や地域包括支援センターに相談すれば、高齢者向けの支援サービスや信頼できる業者を紹介してもらえることもあります。

粗大ごみの回収は、事前予約制で電話や市のホームページから申し込めます。アプリ「さんぽうくん」では、ごみの分別や収集日も簡単に確認できますよ。

注意したいポイントと家族との連携

不用品回収業者を利用する際は、「無料回収」などをうたう業者に注意。トラブルを避けるためには、事前に自治体や相談窓口に確認するのが安心です。

また、遠方の家族と一緒に片付けを進めるときは、LINEなどで写真を共有して、「これは残しておく?」「これ捨ててもいい?」と気軽に相談できる体制をつくるとスムーズです。

代理で処分する場合は、委任状が必要になることもあるので、事前の確認も忘れずに。

おわりに

「捨てる」「残す」だけでなく、「保留」という選択肢があることで、片付けはぐんとやさしくなります。

大切なのは、“今の自分にとって必要か”を考えること。ゆっくりでも、心が軽くなる片付けを目指していきましょうね。

困ったときは、地域の便利サービスや公的な窓口を活用して、無理せず取り組んでみてください。

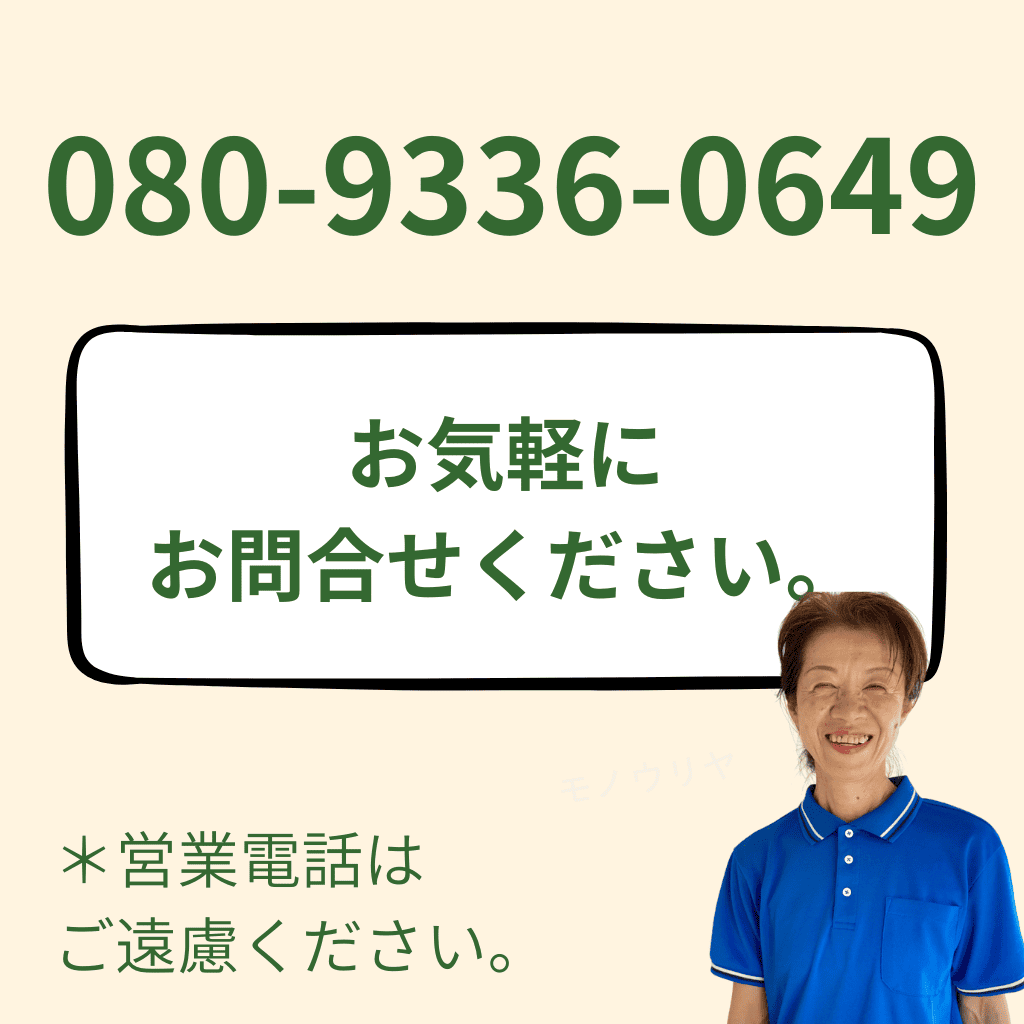

お電話による問い合わせはこちら

フォームよる問い合わせはこちら

LINEによるご相談はこちら!

- ✅ 写真を送って相談できる

- ✅ 空き時間に返信できる

- ✅ 作業の見積もりが無料でわかる